Decisão no caso Lula x Deltan Dallagnol pode alterar questões sobre aplicação de precedentes

Recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) substituiu decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e condenou o ex-procurador federal Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula (RESP 1.842.613). Isso em razão da coletiva de imprensa em que Lula foi apresentado como chefe de uma organização criminosa.

O julgamento possui um aspecto importante: precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) foi expressamente afastado pelos ministros do STJ a partir da análise das razões de decidir — prática raríssima no Brasil. Trata-se da decisão prolatada no RE 1.027.633 (Tema 940, RE 1027633). Nele, construíram os ministros do STF a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa“.

Os ministros da quarta turma do STJ, que julga causas de direito privado, entenderam por maioria que nas “situações em que o dano causado ao particular é provocado por conduta irregular do agente público, compreendendo-se ‘irregular’ como conduta estranha ao rol das atribuições funcionais, a ação indenizatória cujo objeto seja a prática do abuso de direito que culminou em dano pode ser ajuizada em face do próprio agente“. Somente a ministra Maria Isabel Gallotti votou sem sentido diverso.

A situação descrita implica em restrição à tese da “dupla garantia”. Também em uma aplicação curiosa do procedente do STF. E em uma análise da preclusão capaz de gerar grandes alterações processuais.

TESE DA DUPLA GARANTIA

O substantivo “dupla garantia” aparece em diversos julgados. A ideia envolve proteção a agentes públicos (sentido amplo) e a particulares eventualmente prejudicados por atos do Poder Público.

Existe debate sobre quem deve ocupar o polo passivo de ações ajuizadas em razão de danos decorrentes de atos estatais. Um primeiro grupo sustenta a possibilidade de o réu na ação ser apenas o agente público, pessoa que praticou o ato, se assim desejar o autor. Um segundo, defende que a ação pode ser ajuizada contra o ente público e contra o agente público. O terceiro grupo, que somente deve ser réu na ação o ente público, cabendo-lhe, após o fim da ação, buscar ressarcimento do agente púbico em casos de atuação culposa ou dolosa. O STF, atualmente, adota o terceiro entendimento.

Na “dupla garantia”, o particular eventualmente prejudicado estaria em melhor posição processual. Isso porque, demandando contra o Estado, poderia invocar a responsabilidade objetiva do ente público (art. 37, § 6º, Constituição Federal). Não seria necessário provar dolo ou culpa. A responsabilidade civil do réu seria construída com base em: conduta, nexo de causalidade e dano. Obviamente, é uma facilidade.

Por outro lado, o agente público seria beneficiado pela “dupla garantia” ao não poder ser acionado diretamente pelo particular. Havia uma barreira, uma proteção do Estado ao seu servidor. Isso afastaria a possibilidade de pessoas utilizarem o processo judicial como meio de vingança ou de pressão contra o agente público. Além disso, eventual direito de regresso contra o agente somente caberia em razão de dolo ou culpa na conduta. Em outras palavras, há uma zona cinzenta em que o particular prejudicado recebe indenização, mas em que o Estado não pode pleitear o valor do seu servidor.

Somados os dois parágrafos anteriores, tem-se a “dupla garantia”.

O PRECEDENTE DO STF

Como se pode perceber no texto do acórdão do RE 1.027.633, não há menção a situação em que o agente público atuaria em conduta “estranha ao rol das atribuições funcionais” (palavras do julgamento do STJ).

Parece, num primeiro momento, que uma vez atuando como agente público, ainda que em manifesto excesso ou desvio de poder, cabe a aplicação do enunciado do precedente vinculante.

Por outro lado, no julgamento do STJ, o relator, ministro Luis Felipe Salomão, entendeu, a partir do acórdão do STF, não caber a aplicação do precedente. Em sua visão, o réu teria atuado fora de suas atribuições funcionais.

Mantendo-se a questão dentro do proposto inicialmente, perceba-se que a manifestação do ministro conferiu análise diversa do usual ao núcleo vinculante do precedente. Essa discussão é antiga. Foi, inclusive, abordada neste blog quando se mostrou existir pelo menos um precedente vinculante no STF a cujo interior teor do acórdão não se tem acesso (vide aqui).

Lembre-se que tem sido regra há alguns anos no Brasil a vinculação ao dispositivo ou à tese da decisão. As razões de decidir (“ratio decidendi“) não vinculam. Esse entendimento é quase unânime nos tribunais. Raríssimos são os casos em que se vê um magistrado realizar a distinção com base na análise das razões de decidir do julgado anterior (“distinguishing“).

Para deixar claro em razão da notoriedade do caso: a ministra Gallotti também analisou as razões de decidir do RE 1.027.633. Mas concluiu que o réu teria atuado na condição de agente público, cabendo a aplicação da “dupla garantia”.

UMA QUESTÃO PROCESSUAL: PRECLUSÃO

O ministro relator analisou também uma questão processual bastante técnica: a preclusão. Sua abordagem, se adotada, pode alterar significativamente o trabalho dos advogados.

Tanto em primeira quanto em segunda instância, o réu sustentou a aplicação do precedente vinculante do STF e da dupla garantia. Assim, deveria o autor demandar contra a União (o réu era membro do Ministério público Federal).

Todavia, a sentença de primeiro grau fora improcedente. Considerou o juiz que não houve ofensa a ser indenizada. O autor apelou. Nas contrarrazões de apelação, o réu sustentou novamente a dupla garantia. O TJSP negou provimento à apelação (considerou correta a sentença). E não se manifestou sobre a questão da dupla garantia — até porque julgou em favor do réu. E prevalece o entendimento jurisprudencial de que não há necessidade de analisar todos os pontos invocados pelo vencedor.

O autor recorreu ao STJ. Nesse ponto, a maioria dos ministros entendeu que a questão da aplicação ou não do procedente do STF estaria preclusa. Ou, em termos simples, não caberia avaliá-la porque ela não constou na decisão do TJSP. O réu deveria ter interposto embargos de declaração para provocar análise do TJSP, mesmo no caso de haver “vencido” a disputa. Usualmente se diz que somente tem interesse em recorrer aquele que perde ou deixa de ganhar algo específico. Não se costuma aceitar recurso do vencedor para discutir teses que lhe beneficiam; ele já obteve o que desejava, não teria vantagem na análise de outros argumentos.

Contudo, prevalecendo o entendimento manifestado por aqueles ministros do STJ, certamente haverá uma tempestade de recursos processuais nos próximos meses. Porque o vencedor também terá interesse em recorrer pedindo avaliação de determinados pontos sob o fundamento de afastar eventual preclusão.

Além disso, perceba-se que o julgamento aqui apresentado contrariou a posição consolidada no STJ — e quase totalitária no Poder Judiciário Brasileiro: a de que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os pontos.

Saliente-se que esse entendimento tradicional afronta o que determina o Código de Processo Civil: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: […] não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador […]” (art. 489, § 1º, IV, CPC).

De qualquer modo, até o julgamento do caso aqui exposto, era o que prevalecia.

O STJ compõe-se por seis turmas. Veja-se o que diz cada uma:

Primeira Turma: “[…] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. […]” (AgInt no REsp 1.950.404/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022);

Segunda Turma: “[…] O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. […]” (EDcl no AgInt no AREsp 1.939.336/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022);

Terceira Turma: “[…] Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. […]” (AgInt no AREsp n. 2.020.324/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022);

Quarta Turma: “[…] O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. […]” (AgInt no AREsp n. 1.792.067/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021);

Quinta Turma: “[…] o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão. […]” (EDcl nos EDcl no AgRg no RHC n. 137.734/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022);

Sexta Turma: “[…] O julgador não está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pelas partes, senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos termos da Constituição. […]” (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 664.515/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022).

De qualquer forma, registre-se, a aplicação do Direito ganharia em muito se houvesse mudança desse entendimento. A correta prestação jurisdicional fundamenta-se na análise dos argumentos apresentados por todas as partes.

CONCLUSÃO

A aplicação de precedente judicial da forma exposta no julgamento do RESP 1842613 pode melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Espera-se que passe a ser a regra em todos os casos analisados pelo Poder Judiciário.

Para possibilitar ao leitor uma avaliação mais abrangente sobre precedentes, as linhas a seguir apresentam os precedentes no sistema do Quênia, derivado do britânico. O texto foi gentilmente escrito em inglês pela colega Lilian Gitahi. Para não prejudicar traduções, algumas observações pontuais para leitores brasileiros constam entre parênteses.

PERSPECTIVA DO QUÊNIA

O sistema jurídico queniano, que é descendente da Common Law Britânica, é grandemente influenciado pelo sistema de Common Law. Um precedente na common law é uma decisão ou julgamento de um tribunal que deve ser registrado em um relatório de lei (“law report” — no Brasil, chama-se “repositório oficial”) e referenciado como uma autoridade para chegar à mesma decisão ou julgamento em um caso subsequente. O “Black’s Law Dictionary” define “precedentes” como decisões judiciais que são consideradas dignas o suficiente para serem aplicadas como modelos para casos futuros. A doutrina é capturada pela máxima latina “stare decisis et non quieta movere“, o que significa que é melhor “aderir às decisões e não perturbar as questões colocadas em repouso”.

Isto quer dizer que a aplicação desta doutrina geralmente significa que cada tribunal é obrigado a seguir as decisões dos tribunais superiores, e todos os tribunais de apelação também devem seguir suas próprias decisões. As decisões dos tribunais compreendem “ratio decidendi” e “obiter dicta“. A primeira é a razão, o motivo ao qual a corte subsequente deve aderir ou aplicar em casos que tenham questões legais similares em disputa e fatos similares. Os tribunais subsequentes não estão vinculados aos segundos (“obiter dicta”), mas podem utilizá-los como referência.

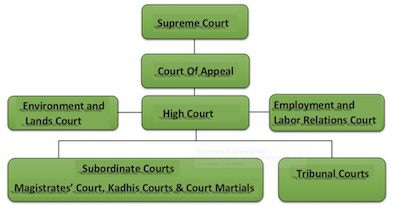

No Quênia, o tribunal mais alto da terra é a Suprema Corte, e suas decisões são vinculativas para todos os outros tribunais da terra (“courts of the land”, tribunais do país). Idealmente, a Suprema Corte segue suas próprias decisões, mas tem autoridade para anulá-las e colocá-las de lado, e assim deixam de ter a força de precedentes. Consequentemente, as decisões da 2ª Suprema Corte, a Corte de Apelação, são vinculativas para a Suprema Corte e para os Tribunais Magistrados. As decisões da 3ª mais alta Corte, o Tribunal Superior, são vinculativas para o Tribunal da Magistratura. Notavelmente, as decisões do Tribunal da Magistratura Judicial não formam precedentes vinculativos para nenhum tribunal. Notavelmente, um juiz de julgamento não deve examinar um caso como se fosse um vácuo, pois correm o risco de que esse julgamento seja anulado em um tribunal superior por não seguirem o “stare decisi”.

Casos distintos cujos fatos e questões em disputa são peculiares e diferentes daqueles estabelecidos em um precedente são absolvidos da aplicação desta doutrina. Ou seja, um tribunal inferior pode se recusar a ficar vinculado à decisão de um tribunal superior como meio de reduzir a aplicação rígida de precedentes e evitar que más decisões adquiram força de lei. Se aplicada corretamente, a doutrina de precedentes deve manter a certeza na lei, garantir imparcialidade e transparência nos juízes/magistrados e oferecer oportunidades para o desenvolvimento e evolução da jurisprudência.

Observação: registre-se o agradecimento à colega Lilian Gitahi, que gentilmente explicou o funcionamento do sistema de precedentes no Quênia.